六請神社

(ろくしょうじんじゃ)

へようこそ

六請神社(ろくしょうじんじゃ)は

古来衣笠山麓に鎮座していたので

衣笠御霊とも衣笠岳御霊とも呼ばれ

その山に鎮まる先人の霊を合わせ祀ったことが

起源と言われています

また、おそらく飛鳥時代に開拓者の霊を祀り

祖神

天照国照神(あまてるくにてるのみこと)

大国御魂神(おおくにみたまのかみ)

に六柱を勧請したのが起源とも言われています。

興国二年(一三四一年)

足利氏が等持院を建立し

境内に鎮守社として祀られました

その後等持院だけでなく

眞如寺の鎮守社になり

また周辺の産土神にもなり

六請明神社・六所明神などとも言われました

明治維新後の廃仏毀釈後に

現在の場所に移りました

ここ衣笠は、

中世以来埋葬地となっていたところから霊を守る

六地蔵の信仰と習合し六の字が社号に加えられ

祭神は

伊勢大御神(いせのおおかみ)

石清水大神(いわしみずおおかみ)

賀茂大神(かものおおかみ)

松尾大神(まつのおおおかみ)

稻荷大神(いなりおおかみ)

春日大神(かすがのおおかみ)

の六座を祀ります

また、天照大神(あまてらすおおかみ)を

主神とするとも言います

また、松尾大社の遥拝所として知られています

この地で永年に亘り「鎮守さま」として

親しまれている神社です

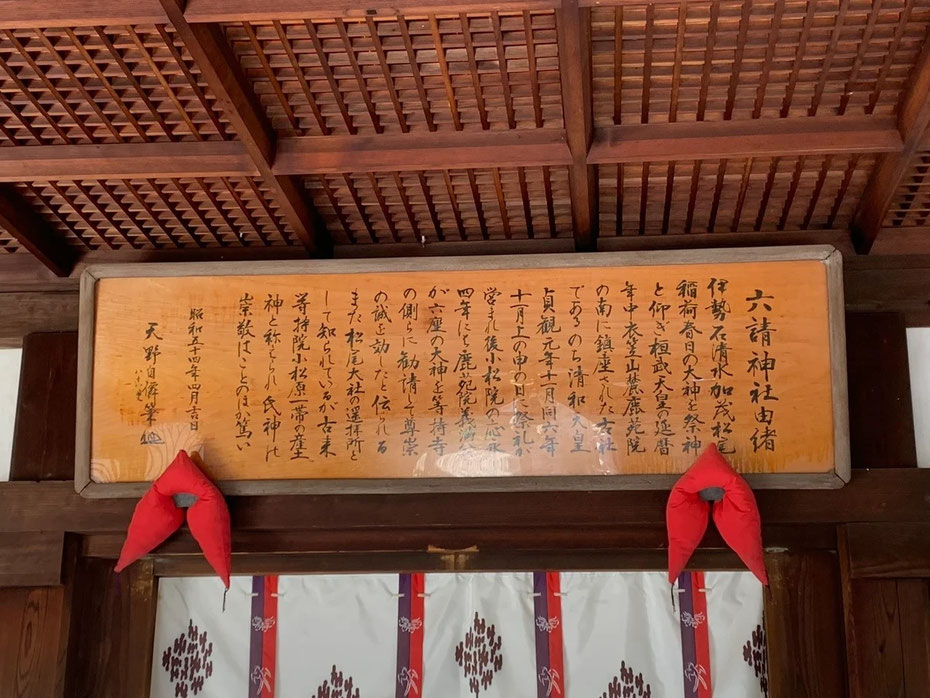

六請神社の由緒

伊勢・石清水・加茂・松尾・稲荷・春日

の大神を祭神と仰ぎ

桓武天皇の延暦年中〔西暦781~805年〕

衣笠山麗鹿苑院の南に鎮座された古社である

のち

清和天皇貞観元年〔西暦858年〕十一月

同六年〔西暦863年〕十一月

上の申の日に祭礼が営まれ

後小松院の応永四年〔西暦1395年〕には

鹿苑院義満公が六座の大神を

等持寺の側らに勧請して

尊崇の誠を効したと伝えられる

また松尾大社の遥拝所として知られているが

古来等持院小松原一帯の産土神と称えられ

氏子の崇敬はことのほか篤い

昭和五十四年四月吉日

参照文献:

神明館蔵版

運命宝鑑の天皇

年代暦表

より

お知らせ

📅 2024年9月7日【六請神社 神輿練習レポート】 — SNS記事を公開しました! 👇各SNSはこちら

https://www.instagram.com/rokushojinja.or.jp

https://www.facebook.com/share/oJiqd7qV95Gn57uP/

🔵 X(旧Twitter)

https://twitter.com/rokushojinja